|

| Accueil | Théma | Recherche | Retour c'est mieux en le disant | Écrire | Journaux | Bibliographie |

|

| Joseph Andras un extrémiste de gauche |

|

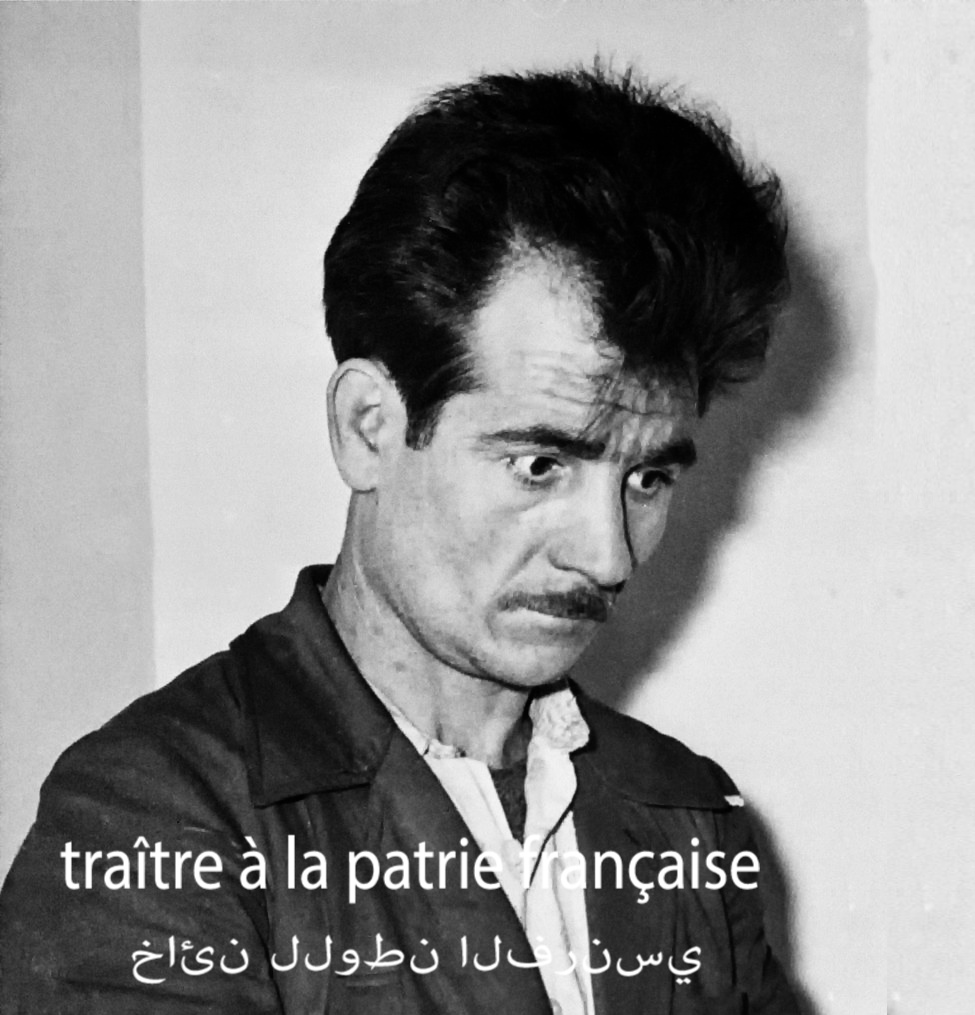

Il vit au Havre et publie en mai 2016 son premier roman, De nos frères blessés consacré au terroriste poseur de bombes du FLN Fernand Iveton ouvrier pied-noir qui travaille dans une usine de Gaz située en plein centre d’Alger dans un habitat dense entouré d’immeubles HLM d’un collège technique et du stade d’Alger. Dans ce livre dont il admet lui-même qu'il s'agit du détournement d'un roman en un outil de propagande, il se montre un manipulateur redoutable et sans vergogne. Faisant preuve d'une totale désinvolture à l'égard du terroriste PCA-CDL-FLN-ALN et d'une parfaite insensibilité envers les victimes des terroristes FLN, il ne s'intéresse qu'au seul criminel. Oubliant délibérément les victimes il prétend faire du terroriste PCA-CDL-FLN-ALN la seule vraie victime, qu'il s'agit de sauver à tout prix. Et le procédé est d'autant plus malhonnête que tout est fait par l'auteur pour rendre attachant le condamné à mort en faveur duquel il veut susciter une empathie que ne ternit aucune répulsion, tant son crime et les victimes sont abstraits, irréels. L’intellectuel d’extrême gauche ne se sent pas « au fond » du côté « des honnêtes gens, des victimes ». Les victimes du terroriste sont les grands oubliés de sa compassion, comme s'ils étaient de trop dans le procès. Il aurait voulu dans son procès que le crime et la victime fussent aussi abstraits qu'il était possible, afin que l'émotion et la compassion n'aillent pas vers la victime la population du quartier populaire du quartier du Ruisseau les musulmans et les Français d’Algérie, qu'elles puissent être entièrement mobilisées en faveur de l'assassin. |

Joseph Andras |

Initialement non retenu dans la liste du prix Goncourt du premier roman qui est un prix littéraire décerné chaque année depuis 2009 en marge du prix Goncourt par l'Académie Goncourt. Il prend la suite des « bourses Goncourt », fondées en 1990. Il est attribué en partenariat avec la municipalité de Paris au début du printemps. Joseph Andras en est finalement le lauréat, le 9 mai 2016, par cinq voix contre quatre à Catherine Poulain pour Le Grand Marin et une voix à Loulou Robert pour Bianca, soit – fait exceptionnel – deux jours avant sa sortie en librairie. C'est le deuxième Goncourt du premier roman consécutif pour les éditions Actes Sud, qui plus est autour de la thématique de la guerre d'Algérie, après Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud récompensé l'année précédente.

|

Mardi, 24 Mai, 2016

Joseph Andras Par intérêt pour l’histoire franco-algérienne. Je me suis rendu à plusieurs reprises en Algérie – pour des raisons familiales –, mais c’est en France que j’ai découvert, presque par hasard, au détour de pages Internet, l’histoire de Fernand Iveton. J’ai voulu en savoir davantage puis, très vite, écrire sur lui. Les faits sont réels. Comment faire place à la littérature et éviter l’écueil de la simple biographie ? Joseph Andras J’aurais pu faire œuvre de biographie mais le travail avait déjà, et très bien, été effectué. L’approche littéraire m’a paru évidente au regard des protagonistes, des lieux, de l’imbrication des différents récits. Rendre justice à Iveton, d’autres l’ont fait avant moi ; j’espérais plutôt lui redonner vie, corps, couleurs ou voix – et la forme romanesque a ce privilège. L’écueil dont vous parlez existe en effet : il fallait, tout en restant au plus près des faits historiques et des témoignages existants, ne pas laisser la documentation prendre le pas et écraser les pages de tout son poids. La narration en deux temps m’a rapidement permis de contourner ce problème, en offrant de grands espaces à tout ce qui n’était pas directement « l’affaire Iveton ». C’est un livre politique mais je ne voulais pas utiliser les personnages comme un prétexte pour parler de politique ; ils devaient exister pour eux-mêmes.

Joseph Andras Il fallait les montrer sans fard ni précautions, braquer, le temps de quelques pages, la lumière sur ce qu’implique, en termes presque médicaux, ce mot devenu lieu commun dès que l’on parle de l’Algérie. Je ne l’ai pas relu, à dessein, mais je me souvenais, comme d’une réussite, de l’aspect très brut et froid de certains passages de la Question.

Joseph Andras Pour tout vous dire, j’écrivais De nos frères blessés tandis que je recevais les lettres de refus suite à l’envoi de mon premier manuscrit, un roman qui se déroulait entre la Roumanie et l’Union soviétique. Actes Sud m’avait répondu négativement mais ils tenaient à lire mes prochains textes. Je leur ai envoyé le manuscrit sur Fernand Iveton : ils l’ont accepté quelques jours plus tard. J’étais donc loin, bien loin, de m’imaginer que ce texte pourrait faire l’effet d’une « bombe ». Je pensais surtout, imprégné de ces refus, que le caractère très confidentiel de cette seconde histoire n’allait, une fois de plus, pas captiver grand monde.

Joseph Andras J’étais mal à l’aise à l’idée d’être pris, sans avoir rien fait pour cela, dans une « course », une mise en compétition, en concurrence tandis que tout me pousse, au regard de mes conceptions politiques, à refuser ces notions. D’autant que j’ai tendance, en tant que lecteur, à fuir les ouvrages flanqués d’un bandeau rouge. Le livre n’était pas même sorti que je voyais ceci comme un frein à l’indépendance d’écriture que je tiens par-dessus tout à préserver. J’ai demandé à mon éditrice, contre son gré, de leur faire savoir que je les remerciais, en tant que lecteur, pour l’intérêt qu’ils avaient trouvé à ce texte mais que je ne pouvais l’accepter, par simple souci de cohérence, et laisser s’« institutionnaliser » ce récit et les idéaux portés par les personnages. Je me doute que ma réponse sera, ici ou là, mal comprise, déformée, jugée pour ce qu’elle n’est pas : tant pis… J’ai pesé chaque mot, le plus honnêtement possible et sans le moindre goût pour le « scandale ». Il me tarde seulement que nous cessions de parler de tout ceci.

Joseph Andras Je lis régulièrement l’Humanité et me suis rendu à plusieurs reprises à la Fête que vous organisez. Fernand Iveton vous lisait également et votre journal revient à plusieurs reprises dans le roman. Je n’ai donc pas hésité une seconde, et vous réponds avec plaisir. (1) Lire notre critique parue dans notre édition du 12 mai 2016.

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

|

|||||||||||||

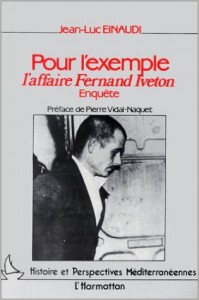

Joseph Andras: un premier roman qui dit non Dit bien le titre et des idéaux - intemporels - qui les portaient. La justice est ce que l'on sait depuis la célèbre fable, celle des puissants qui rendent blanc ou noir : un livre peut parfois, loin des tribunaux et en terrains populaires, tracer d'autres verdicts. Pourquoi le choix de Fernand Iveton pour premier roman ? J'avais écrit un premier manuscrit (un roman qui se déroulait pour partie en Union soviétique), mais n'avais essuyé que des refus éditoriaux. Iveton est donc mon second sujet mais, de fait, le premier par ordre de parution. Mon élan initial est une géographie et une histoire avant d'être un individu: je m'étais rendu en Algérie, pour motifs familiaux, il y a un certain nombre d'années, et m'intéresse de près à cette époque et aux relations nouées de part et d'autre de la Méditerranée. Lorsque j'ai découvert le récit de cet homme, j'ai aussitôt voulu en savoir davantage et me suis rapidement mis à écrire. Son destin - tour à tour singulier, superbe et atroce - est celui de l'Algérie et de la France. Il met à mal les pensées courtes : le terme de « repentance », servi à toutes les mauvaises sauces, rentre le nez dans le sable face à cet ouvrier en lutte, à la fois algérien, «pied-noir», indépendantiste et, comme il le confiait lui-même, homme qui aimait « énormément» la France. Il y a, avec Iveton, la possibilité de panser des plaies en chahutant les récits officiels. La littérature est réparation là où la justice se montre indigne. Sans vouloir le réduire à cela, que tente donc de réparer votre livre ? Plus encore que réparation (Sartre, Edinger ou encore Einaudi ont déjà agi avec force en ce sens), j'avais à cœur de redonner des couleurs à Iveton. La littérature peut parfois gifler les morts avec grande estime... Je n'attends rien de la parole gouvernementale, tant d'années après, et ne guette aucune «réhabilitation»; j'espère seulement donner à lire, à découvrir la vie de ces personnages (car Fernand est un militant, c'est-à-dire un camarade, un homme qui œuvre avec d'autres et ne s'entend qu'au pluriel: «nos frères», «Un roman va au plus près des faits, donc d’une certaine forme de vérité. » Fernand Iveton m'apparaît, sous votre plume, comme un idéaliste étranger à toute tentative d'enfermement, de récupération politique.

Il faut d'abord rappeler qu'il pensait que le pouvoir le gracierait - sa condamnation l'a secoué en première ligne. Quelques débats demeurent, ici ou là, quant au degré d'implication des autorités communistes dans sa défense et son soutien (Einaudi évoque même, un temps, un «abandon»): la solitude d'Iveton relève davantage du contexte et des contingences extérieures (un FLN qui n'endosse pas l'attentat, des alliés communistes qui tergiversent...). L'ingénieur Georges Arbib, lui aussi engagé dans l'indépendance algérienne, fît savoir qu'Iveton tomba car il n'était qu'un simple ouvrier sans «grandes relations» (le tuer, «c'était plus facile, ça passait plus facilement »). Un moment, les autorités communistes «s'interrogent»; «On se méfie de ce trublion, ne serait-il pas anarchiste, d'abord ? », lit-on sous votre plume. Fernand Iveton se voit-il seulement ainsi ? Iveton est un militant communiste au sens le plus classique du terme: la CGT, le Parti, L'Humanité. Il n'appartient pas à la tradition libertaire et c'est un rapprochement extérieur, en effet, lié à la bombe et à l'imaginaire qu'elle charrie. L'un de ses avocats, Joë Nordmann, le décrivit ainsi, dans ses mémoires: « Sa droiture, sa clarté d'esprit, sa fidélité aux principes de liberté et d'indépendance m'impressionnèrent », il parla d'un geste «soigneusement préparé » et de sa « précaution d'homme responsable». Cette droiture revient dans différents témoignages. Il suffit de lire les lettres qu'il envoya à Hélène, en prison, pour saisir la nature de son engagement et les traits les plus saillants de son tempérament: à l'occasion des vœux de fin d'année, il souhaita « de la liberté, de la justice et du bonheur pour tous les habitants de notre beau pays ». La liberté de Fernand Iveton peut- elle être comprise métaphoriquement ? Iveton, homme d'une liberté totale, serait l'être littéraire par excellence puisque la littérature est précisément l'impossibilité de la frontière, de l'enfermement, de la catégorisation ? C'est une projection, et tout vous y autorise en tant que lecteur. Mais il va de soi qu'il ne pouvait se percevoir ainsi et qu'il connaissait mieux les passements de jambes, sur un terrain de foot, que «l'être littéraire». La citation suivante interpelle : « Ça pourrait bien être le communisme, oui, sans doute, à condition que cela soit appliqué, l'égalité pour tous, la vraie, sans potes ni bureaucrates, sans propagande ni commissaires politiques, mais ça ne l'est nulle part, pas même en URSS, précise-t-elle. » Hélène et Fernand sont-ils avant tout unis par cette grande liberté vis-à-vis des appareils, des groupes? A contrario, en quoi diffèrent-ils ? Hélène, de par son histoire familiale (un père retenu en Pologne contre son gré par les instances soviétiques), se montrait bien plus réservée à l'endroit de l'engagement communiste. Fernand était convaincu de la justesse de cette cause mais ça ne l'empêchait pas d'expliquer à son beau-fils qu'il était libre de ses opinions et que ce ne serait jamais un motif de fâcherie. Hélène était favorable à l'indépendance sans recourir à quelque prisme idéologique : du bon sens - on ne peut opprimer une population, voilà tout. En me documentant, son caractère et sa détermination m'ont frappé, ému, d'où l'envie de faire d'elle un personnage aussi important que Fernand Iveton, d'écrire un couple plus qu'un héros, forcément solitaire ou seulement « bien accompagné». Il y a la Cause, avec sa majuscule, mais pas seulement: l'amour d'un homme à une femme, et réciproquement, d'un homme à un ami d'enfance et d'un homme à une terre. Fernand Iveton semble avoir l'audace des timides. Il est dit qu'il était, tout en se montrant joyeux, farceur et expansif, d'une grande pudeur parfois comprise comme de la timidité. J'ai esquissé ce personnage à partir de ces informations et de ce que je percevais au travers de ses lettres: un homme aimant, simple, qui se projetait en « vieillard » auprès de celle qu'il aimait et pensait régulièrement à son chat du fond de son trou. Il existe également quelques photographies: les froncements de sourcils, graves, se disputent aux sourires lors d'une soirée dansante. Ce roman a-t-il nécessité d'importantes recherches historiques ? Il en a fallu, naturellement, mais j'avais la chance de bien connaître cette époque, comme je vous l'ai dit: l'écriture du roman n'a dès lors pas eu à étouffer sous le poids des lectures académiques et historiques. J'avançais en terrain connu et cela m'a permis d'avoir les coudées sans doute plus franches avec les personnages. L'histoire des faits dit la vérité, la littérature -plus modeste sans doute-, tente d'approcher celle de la complexité humaine, si tant est qu'il y en ait une ? Cette nuance se retrouve dans le format même de l'ouvrage: un roman et non un essai ou une biographie. Un roman va au plus près des faits, donc d'une certaine forme de vérité (on sait tous ce qu'il est, malgré tout, possible de faire dire aux faits...), mais ne prétend pas faire œuvre scientifique: je vous parlais de «couleurs» et j'y reviens. D'autres auteurs auraient sans nul doute proposé un tout autre livre. La littérature permet, plus que l'essai (je n'établis aucune hiérarchie, étant très friand de ce second genre), de dire la peau, le tremblé, je-ne-le-sais-pas, l'odeur, la lumière qui passe ici et le couac dans le concept. La philosophie ou l'histoire peuvent fort bien s'emparer de la complexité humaine mais c'est presque poétiquement que je voulais raconter cette histoire : en donnant des sens à la Raison. Autre citation importante: «La mort c'est une chose, mais l'humiliation ça rentre en dedans, sous la peau, ça pose ses petites graines de colère et vous bousille des générations entières. » L'Histoire a l'esprit d'escalier. Sortez en manifestation: François Hollande est grimé en Louis XVI. On ne comprend pas Chàvez sans Bolivar ; on passe à côté du zapatisme en oubliant Hernán Cortés. L'esclavage des Noirs continue de structurer les imaginaires et les inconscients et il reste très compliqué, en France, d'évoquer l'Algérie sans bras d'honneur (songeons au sénateur Longuet) ou boules puantes (rappelons-nous du film Hors la loi) : l'humiliation s'étire, en effet, déploie ses membres de siècle en siècle. Cela ne signifie pas qu'il faille ne lire le présent qu'à l'aune du passé ou plaquer d'anciennes grilles d'analyses sur l'instant qui vient, mais on ne saurait, si l'on tient à saisir le mouvement de notre temps, faire l'économie des longues durées. Tourner la tête pour le seul plaisir du geste, c'est risquer la crampe et le surplace, mais regarder dans le rétroviseur est encore le moyen le plus sûr d'avancer et d'éviter les accidents. Pas de tribunal anachronique, dans mes pages, juste le besoin de renouer les fils pour suggérer d'autres L’indignité politicienne ne prend pas de rides et il suffit ouvrir un journal ou les informations pour le constater » «Elle mord l'intérieur de ses joues pour ne pas leur offrir le spectacle de leur défaite.

Il est évident que la parole et le geste d'Iveton jouent des tours au temps: les dates, les photos usées et les lieux précis ne pèsent plus grand-chose lorsqu'on en vient à l'os, c'est-à-dire à l'idéal d'émancipation socialiste. La lutte est un motif éternel et assez peu atypique, dans le domaine littéraire. Iveton appartient à cette grande famille des réfractaires et la résonance que vous soulevez me réjouit. La guerre n'est jamais que le cri le plus aigu de la politique: posez les armes, le pouvoir reste. L'indignité politicienne ne prend pas de rides et il suffit d'ouvrir un journal ou les informations pour le constater. C'est couché, que le corps d'Iveton fut tranché; je vous laisse deviner la position opposée, aux allures d'appel. Propos recueillis par William IRIGOYEN

|

|

|

|||

|

||||||||||

|

||||||||||

|

||||||||||